映画史を語るとき必ず出てくる映画。曰く「モンタージュ理論を確立」とされている。では、モンタージュ理論とはどのようなものか。簡単に言えば「編集」です(笑)

と言っても、まず、1本の映画が全てワンカットということはないでしょうし、次に、二人の会話を2方向から撮って繋げるくらいは既にやっていたはず。

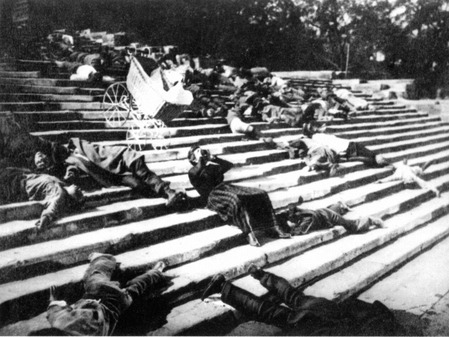

そうではなく、階段を逃げまどって下りていく群衆と、それぞれの悲劇を別に撮って繋げるようなことをした。極端な話、役者は何を撮られているかわからないまま、ぎゃーっと叫んでおけばよく、背景がニュートラルなら、他の場面に使いまわしてもよい、というようなことをしたわけです。

映像はつなぐことで、役者の表情や風景に、特別な意味を持たせることができる・・・という人間心理に踏み込んだ技法が確立された瞬間というわけ。

それが有名な「オデッサの階段」のシーン。これね、今観ても十分迫力あります。1925年制作だよ。全体にはもちろんだいぶアレです。でも、ここはものすごい迫力だ。

戦艦ポチョムキン事件自体、歴史上の大事件だし、全編ショスタコーヴィチの交響曲第5番『革命』が使われていることも、僕には馴染みやすかった。

いつかは観たいとずっと思っていた映画で、スタッフの推薦にも選んでみたかったが・・・さすがにパスです(笑)

やっぱ全体としては古色にすぎる。

しっかりと古い映画です。

「オデッサの階段」は一見の価値あるし、『アンタッチャブル』のベビーカーが階段を落ちていくシーンの元ネタ、これなのね、とか色々おもしろかったけれど、それでもさすがによう勧めんな58点。